مقدمة

اللغة في الصين ليست مجرد أداة للتواصل؛ إنها ركيزة أساسية في تشكيل الهوية الوطنية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وإبراز النفوذ الدولي. وفي أمة شاسعة ومتنوعة مثل الصين، تُعد السياسات اللغوية أدوات استراتيجية للحوكمة والتنمية. ترى الحكومة الصينية أن اللغة حاسمة للتفاهم العالمي والتعاون والاحترام المتبادل، وتعمل بنشاط على تنمية علامتها التجارية الوطنية من خلال الترويج اللغوي والثقافي. يتضمن ذلك تفاعلاً معقداً بين المبادرات الحكومية من أعلى إلى أسفل والديناميكيات المتطورة لاستخدام اللغة داخل المجتمع وعالمياً.

تستغل الصين اللغة بشكل صريح كعنصر من عناصر “قوتها الناعمة” و”دبلوماسيتها الثقافية”. وهذا يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد التبادل الثقافي ليشمل أهدافاً استراتيجية مثل مواجهة الروايات السلبية وتعزيز بيئة دولية إيجابية. إن إنشاء وتمويل معاهد كونفوشيوس لا يقتصران على تعليم اللغة الصينية فحسب، بل هما جزء من استراتيجية أوسع للسياسة الخارجية. إن مقارنة هذه المعاهد بمنظمات الترويج الثقافي الوطنية الأخرى والإشارة الصريحة إلى “القوة الناعمة” و”الدبلوماسية الثقافية” تشير إلى نية استراتيجية متعمدة ورفيعة المستوى وراء ترويج اللغة. وهذا يعني أن الأمر يتجاوز مجرد تعليم لغة إلى آثاره على العلاقات الدولية والصورة الوطنية.

تشكيل اللغة الوطنية: ترويج البوتونغهوا وتأثيره المجتمعي

تُشرف لجنة عمل اللغة الحكومية على ترويج البوتونغهوا، وتشمل جهودها اختبار إتقان البوتونغهوا (PSC)، وهو مطلوب غالباً لمهن معينة مثل البث الإذاعي والتلفزيوني. وقد هدفت السياسات الإعلامية تاريخياً إلى الحد من استخدام اللهجات المحلية في وسائل الإعلام، مع استثناءات إقليمية قليلة. ويُقام أسبوع ترويج البوتونغهوا الوطني سنوياً.

المنظور الرسمي: تذكر الحكومة الصينية رسمياً أن ترويج البوتونغهوا يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والتعليمية والثقافية، بالإضافة إلى التقدم الاجتماعي. وتُعتبر البوتونغهوا اللغة المشتركة للتواصل والتعليم.

النقاشات والانتقادات: على الرغم من الروايات الرسمية، أثار ترويج البوتونغهوا مخاوف. يمكن أن تؤدي شعارات مثل “لا تتحدثوا اللهجات، لا تستخدموا الألفاظ النابية، كونوا مواطنين مؤهلين” إلى تكوين وجهة نظر متحيزة، تربط استخدام البوتونغهوا بكون المرء “مؤهلاً” أو “تقدمياً”، وبالتالي تقوض القيمة الثقافية للهجات المحلية. ويتجلى هذا التأثير بشكل أكبر في المناطق الشمالية منه في الجنوبية. وبينما هدفت السياسات إلى “ترويج البوتونغهوا والحفاظ على لغات الأقليات” منذ عام 2012 ، فإن فعاليتها في الحفاظ على اللهجات لم تُفصل بشكل صريح في المقتطفات المقدمة. ومع ذلك، تُظهر الدراسات أن “قرارات وممارسات سياسة اللغة الأسرية لها آثار عميقة بشكل خاص على بقاء اللهجات الصينية الإقليمية”. ويُعد تراجع اللهجات الصينية الإقليمية بخلاف الكانتونية مصدر قلق.

الرأسمال اللغوي: تُعد الكفاءة في البوتونغهوا بمثابة “تذكرة دخول” إلى “السوق اللغوي”، مما يعني أنه بدونها، قد لا يُعترف بالرأسمال اللغوي من اللغات الأخرى أو يُتبادل. وهذا يسلط الضوء على دور البوتونغهوا المرموق في الحراك الاجتماعي والفرص الاقتصادية.

على الرغم من الترويج الرسمي “للحفاظ” على اللغات إلى جانب “الترويج” لها ، فإن التركيز على البوتونغهوا كشرط مسبق للتقدم الاجتماعي والاقتصادي يخلق ضغطاً فعلياً على متحدثي اللهجات الإقليمية ولغات الأقليات لتبنيها، مما يقلل ضمنياً من قيمة لغاتهم الأم. وهذا شكل خفي ولكنه قوي من الهندسة اللغوية. يوضح استعارة “تذكرة الدخول” بوضوح أن البوتونغهوا ليست مجرد لغة مشتركة، بل هي حارس للفرص. وتكشف القيود الإعلامية التاريخية على اللهجات والقلق بشأن “تراجع معيار البوتونغهوا” عن موقف وصفي. وهذا يعني أنه بينما قد يكون “القمع” الصريح أقل وضوحاً الآن، فإن الحوافز الاقتصادية والاجتماعية للبوتونغهوا تخلق قوة جذب قوية يمكن أن تؤدي إلى تآكل اللهجات الأخرى، حتى بدون حظر مباشر. تشير “عدم شعبية” بعض جهود التبسيط وملاحظة أن “العديد من الشباب غير قادرين على إتقان تعبيرات غان” إلى أن تأثير السياسة معقد وغير مرحب به دائماً، مما يؤدي إلى فقدان محتمل للتراث اللغوي.

يمكن أن يؤدي ترويج البوتونغهوا، لا سيما من خلال التعليم، إلى تراجع كفاءة اللهجات بين الأجيال الشابة، مما يخلق فجوة لغوية داخل الأسر والمجتمعات. ملاحظة أن “37% فقط من طلاب الصف الخامس يمكنهم التواصل بلهجة شنغهاي” حتى لو كان 85% يتحدثونها في المنزل تشير مباشرة إلى تحول جيلي في الكفاءة اللغوية. وهذا له تداعيات اجتماعية خطيرة، حيث ترتبط اللغة ارتباطاً وثيقاً بالهوية الثقافية والترابط الأسري. كما أن تراجع تعبيرات غان بين الشباب يدعم هذا الاتجاه. وهذا يثير تساؤلات حول الاستدامة طويلة الأجل للتنوع اللغوي في الصين.

أصوات التنوع: وضع وتحديات لغات الأقليات العرقية

الإطار الدستوري: تذكر الحكومة الصينية رسمياً أن لغات وثقافات الأقليات تحظى بالتقدير والاحترام، وقد نص على ذلك دستور عام 1982 وقانون الحكم الذاتي الإقليمي للأقليات القومية لعام 1984. وتُقر هذه القوانين الحق في تطوير ثقافة ولغة الفرد.

سياسات “التعليم ثنائي اللغة”: عززت السلطات “التعليم ثنائي اللغة”، والذي غالباً ما يعني استبدال التعليم بلغات الأقليات العرقية باللغة الصينية الماندرين. وبينما هدفت بعض المناطق مثل منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ إلى إتقان اللغتين ، إلا أن التنفيذ العملي يمكن أن يكون إشكالياً.

التحديات والتناقضات:

التبتية: على الرغم من خطة عام 1987 لاستخدام اللغة التبتية، فقد تم التخلي عنها بعد عام 1989، مما أدى إلى تدريس معظم المواد باللغة الصينية. وقد نتج عن ذلك ارتفاع معدلات الأمية بين الأطفال التبتيين (69.4% مقابل 21.5% للأطفال الهان) واعتقاد بأن التعليم هو فرض لأيديولوجية الهان. وتنتشر لغة الماندرين في الحياة العامة، ويرى بعض التبتيين أن تعلم اللغة الصينية هو السبيل الوحيد لتأمين وظائف حكومية.

الأويغورية: تشير المقتطفات إلى الأويغورية كلغة أقلية ولكنها لا تقدم تفاصيل محددة حول تنفيذ السياسة أو التحديات بخلاف الإطار العام “للتعليم ثنائي اللغة” الذي يحل محل التعليم باللغة الأم.

المنغولية: في منغوليا الداخلية، تُدرس اللغة والأدب والتربية المدنية والتاريخ باللغة الماندرين بدلاً من المنغولية. وتُستخدم التكنولوجيا للقمع، مع فرض رقابة على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة باللغة المنغولية والاحتجاجات. وقد هددت السلطات الآباء بفقدان وظائفهم، وفقدان الإعانات، وتخفيض نقاطهم في نظام الائتمان الاجتماعي لعدم إرسال أطفالهم إلى المدارس التي تُدرس بالماندرين. وقد أُغلقت العديد من المدارس المنغولية.

تشوانغ: على الرغم من وجود ملايين المتحدثين بها، فإن لغة تشوانغ تُطغى عليها البوتونغهوا إلى حد كبير. وغالباً ما يُخطئ في اعتبار خط تشوانغ (الذي يستخدم الحروف اللاتينية) بوتونغهوا مكتوبة بشكل خاطئ أو إنجليزية، حتى من قبل متحدثي تشوانغ أنفسهم. ولها حضور محدود في الأماكن العامة والتعليم ووسائل الإعلام، مما يؤثر على الاعتراف بها والتفاعل معها. ويمكن أن تُعتبر سياسات إدراج لغات الأقليات في الأماكن العامة عديمة الجدوى إذا لم يتمكن المجتمع من التفاعل مع الخط.

القضايا الأساسية: تُعد التناقضات بين السياسة والممارسة كبيرة بسبب الفقر، ونقص المعلمين المؤهلين ثنائيي اللغة، والآراء التمييزية من المسؤولين الهان المحليين الذين قد يفسرون لغات الأقليات على أنها “تخلف”. ويُعد المنهج الوطني الموحد، الذي يُفرض من الصف الثالث، المعرفة الهانية والماندرين كمعيار، مما يؤدي إلى فقدان لغات الأقليات واحتمال فقدان الهوية.

بينما تحمي الأحكام الدستورية نظرياً لغات الأقليات ، فإن التنفيذ العملي للسياسات اللغوية غالباً ما يكون قاصراً، حيث يعمل “التعليم ثنائي اللغة” في كثير من الأحيان كأداة للماندرين بدلاً من التعددية اللغوية الحقيقية. إن الإشارة المتكررة إلى “التناقضات بين السياسة والممارسة” هي مؤشر قوي على ذلك. إن ارتفاع معدلات الأمية في التبت وعدم الاعتراف بخط تشوانغ يتناقضان بشكل مباشر مع الحماية الدستورية المعلنة. وهذا يشير إلى أن النية المعلنة للحكومة المركزية غالباً ما تُقوض بسبب التنفيذ المحلي، ومحدودية الموارد، والتحيزات المتأصلة. وهذا تمييز حاسم يسلط الضوء على التحديات المنهجية في دعم حقوق لغات الأقليات.

تُستخدم التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك رقابة وسائل التواصل الاجتماعي والمراقبة، لفرض السياسات اللغوية وقمع المعارضة المتعلقة بالهوية اللغوية والثقافية، كما هو الحال في منغوليا الداخلية. يُظهر المثال المفصل لمنغوليا الداخلية كيف تُدمج الأدوات الرقمية (مجموعات دردشة باينو، رقابة وي تشات وويبو) وأنظمة الائتمان الاجتماعي في تطبيق السياسة اللغوية. وهذا يكشف عن آلية تحكم متطورة وحديثة تتجاوز السياسات التعليمية أو الإعلامية التقليدية، مما يدل على النهج الشامل للدولة في الاستيعاب اللغوي والثقافي. وتوضح تهديدات فقدان الوظائف والإدراج في القائمة السوداء العواقب الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لعدم الامتثال.

اللغة كنسيج اجتماعي: الهوية، التفاعل، والعصر الرقمي

ترتبط اللغة ارتباطاً وثيقاً بالهوية الثقافية في آسيا، وتُعد وسيلة أساسية للتعبير عن القيم والتقاليد والتاريخ الثقافي. في الصين، ترتبط لغة الماندرين الصينية ارتباطاً وثيقاً بالوحدة الوطنية. ويمكن أن يشير اختيار اللغة إلى الانتماء إلى مجموعة ثقافية أو اجتماعية معينة.

التفاعل الاجتماعي والآداب: يُعد الطعام متشابكاً بعمق مع التفاعلات والاحتفالات الاجتماعية، مما يعزز الروابط ويظهر الاحترام. ويرمز تناول الطعام الجماعي، غالباً حول طاولات مستديرة، إلى الوحدة والكمال، حيث تُشارك الأطباق بين الجميع. وتُعد الآداب، من استخدام عيدان تناول الطعام بشكل صحيح إلى تقديم الطعام لكبار السن أولاً، أمراً حاسماً. كما أن فعل مشاركة الوجبة يعزز الثقة والصداقة الحميمة.

تأثير الإنترنت: لقد أثر التطور السريع للاتصالات عبر الإنترنت بشكل عميق على اللغة الصينية.

المعجم الجديد واللغة العامية: ينشئ مستخدمو الإنترنت كلمات جديدة أو يستعيرون كلمات موجودة، مما يؤدي إلى ظهور “لغة إنترنت” فريدة ذات ميزات معجمية وخطابية مميزة. ويشمل ذلك الكلمات الجديدة واللغة العامية.

المتجانسات واستخدام الحروف: تؤدي التجانسات في اللغة الصينية ونظام إدخال بينيين إلى الاستخدام المتكرر للمتجانسات وأحياناً “الحروف الخاطئة” من أجل تواصل أسرع.

الإبداع اللغوي والتحديات: تتميز لغة الإنترنت بالتبسيط والاختصار والوضوح، مما يثري الطبقة المعجمية. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى انحرافات نحوية، وابتذال، وتشويه للمعنى، ومزيج من الحروف الصينية والحروف الإنجليزية، مما قد يفسد نقاء اللغة ويسبب حواجز في التواصل.

هوية المجتمع والرقابة: تختلف لغة الإنترنت عن الخطاب الرسمي، حيث يستخدم المستخدمون استراتيجيات لغوية لتأسيس هويات مجتمعية وتحدي الرقابة. وتدمج وسائل الإعلام الجماهيرية بشكل استراتيجي الكلمات الجديدة من الإنترنت، وأحياناً تنشر كلمات جديدة أنشأتها الحكومة.

يُعد الإنترنت قوة قوية وغير مركزية تدفع تطور اللغة العامية الصينية، مما يخلق أشكالاً جديدة من التعبير تتحدى أحياناً المعايير اللغوية التقليدية والخطاب الرسمي. إن ظهور “لغة الإنترنت” بخصائصها المعجمية والخطابية الفريدة و”الانفجار الدائم” للوحدات المعجمية الجديدة يشيران إلى تغيير لغوي سريع من القاعدة إلى القمة. إن التوتر بين هذا التطور الديناميكي ورغبة الدولة في “الانسجام اللغوي والاجتماعي” هو تمييز رئيسي. إن استخدام المتجانسات و”الحروف الخاطئة” لتحقيق الكفاءة يسلط الضوء على تكييف عملي من قبل المستخدمين، أحياناً على حساب “النقاء”.

بينما يعزز الإنترنت الإبداع اللغوي وهوية المجتمع ، فإنه يصبح أيضاً ساحة معركة للسيطرة اللغوية، مع جهود الرقابة والاستخدام الاستراتيجي للكلمات الجديدة من قبل وسائل الإعلام الحكومية. حقيقة أن “الخطاب عبر الإنترنت يختلف عن الخطاب الرسمي، الذي تسيطر عليه الحكومة الصينية بإحكام” تكشف عن تفاوض مستمر على الفضاء اللغوي. ويمكن اعتبار دمج وسائل الإعلام الجماهيرية للكلمات الجديدة الشائعة محاولة لاحتواء أو إدارة الاتجاهات اللغوية الناشئة، بينما تمثل الرقابة سيطرة مباشرة. وهذا يوضح كيف يعزز المجال الرقمي كلاً من الابتكار اللغوي وجهود الدولة لإدارته.

سد الفجوات: تعلم اللغة الصينية وانتشارها العالمي

يُعد تعلم اللغة الصينية، ولا سيما الماندرين، تحدياً كبيراً لغير الناطقين بها.

النطق والنغمات: الماندرين لغة نغمية بأربع نغمات مميزة، حيث يغير التنغيم المعنى بشكل كبير. ويتطلب إتقان النطق وضعاً دقيقاً للسان وشكل الفم. وقد يُنظر إلى سوء نطق الأسماء على أنه عدم احترام.

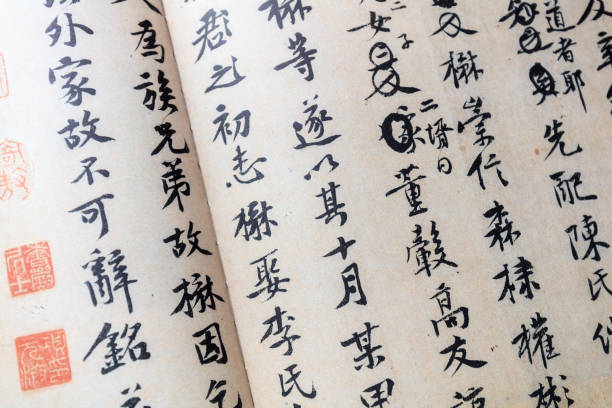

الحروف والكتابة: يتطلب نظام الكتابة اللوغوغرافي حفظ آلاف الحروف الفريدة، لكل منها معانٍ ونطق مميز. وتُعد المتجانسات والمتعددات شائعة، مما يسبب الارتباك.

القواعد النحوية: بينما يتبع تركيب الجملة الأساسي ترتيب الفاعل-الفعل-المفعول به (SVO) مثل الإنجليزية، فإن قواعد اللغة الصينية لها قواعد وأنماط فريدة، بما في ذلك استخدام الجسيمات غير المترجمة. وقد تكون القواعد النحوية المتقدمة “صعبة بشكل مدهش”.

السياق الثقافي: تشمل التحديات غير اللغوية العوائق الثقافية وميل الناطقين الأصليين إلى التحول إلى الإنجليزية إذا لم يكن المتعلم “يبدو صينياً”.

استراتيجيات التعلم: تشمل الاستراتيجيات تعلم الحروف بشكل منهجي (الجذور، ترتيب الضربات)، والتعلم السياقي، وممارسة النغمات، والاستماع/التقليد، والتغذية الراجعة المنتظمة من الناطقين الأصليين. وتُظهر تطبيقات تعلم اللغة بمساعدة الأجهزة المحمولة (MALL) وتقنيات الويب 2.0 آثاراً إيجابية.

فوائد تعلم الماندرين: تُقدم الكفاءة في الماندرين مزايا اقتصادية واجتماعية كبيرة. فهي تُحسن فرص العمل في التجارة العالمية، والمالية، والتكنولوجيا، حيث تُعد الصين لاعباً عالمياً مهيمناً. وتُسهل التواصل العالمي، والوصول إلى الأسواق الناشئة، والعلاقات التجارية السلسة. كما يُعزز تعلم الماندرين القدرات المعرفية مثل الذاكرة، وتعدد المهام، وحل المشكلات.

الانتشار العالمي والدبلوماسية الثقافية (معاهد كونفوشيوس): تُروّج الصين بنشاط لغتها وثقافتها عالمياً من خلال معاهد كونفوشيوس، وهي برامج تعليمية وثقافية عامة أُنشئت في عام 2004.

الغرض: تهدف معاهد كونفوشيوس إلى ترويج اللغة والثقافة الصينية، ودعم تدريس اللغة الصينية دولياً، وتسهيل التبادلات الثقافية. وتُعتبر شكلاً من أشكال “القوة الناعمة” و”الدبلوماسية الثقافية” لتحسين صورة الصين وتعزيز التفاهم.

الوصول والتمويل: تعمل مئات المعاهد في جميع أنحاء العالم، مع تركيز عالٍ في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية. وتُنفق الصين حوالي 10 مليارات دولار سنوياً على معاهد كونفوشيوس والبرامج ذات الصلة.

الإنجازات: ساهمت معاهد كونفوشيوس بشكل كبير في الانتشار العالمي للماندرين، حيث تُقدم برامج تعلم منظمة وتزيد من فهم الثقافة الصينية من خلال الفعاليات. كما تُبني شراكات أكاديمية وتُسهل تبادل الطلاب والمعلمين.

الانتقادات: واجهت معاهد كونفوشيوس اتهامات باستخدامها للتأثير على الآراء السياسية والسياسات الخارجية، مع مخاوف بشأن إدارتها المباشرة من قبل الحكومة الصينية، مما يتناقض مع المعاهد الثقافية الغربية.

صينية الكلمات الأجنبية (Sinification): لقد تبنت اللغة الصينية مجموعة واسعة من الكلمات الأجنبية، وقامت بتكييفها مع اللهجات والنطق الصيني، وهي عملية تُعرف باسم “صينية الكلمات الأجنبية”. يتضمن ذلك غالباً اختيار حروف متشابهة صوتياً للكلمة الأجنبية، أحياناً مع دلالات إيجابية أو غير مقصودة. ومن الأمثلة على ذلك “المملكة المتحدة” كـ 英國 (Yīngguó – “بلد الأبطال”) و”ألمانيا” كـ 德國 (Déguó – “البلد الأخلاقي”).

| فئة التحدي | وصف التحدي | التأثير على التعلم |

| النغمات | أربع نغمات مميزة في الماندرين تُغير معنى الكلمة، مما يتطلب دقة في النطق. | صعوبة في الفهم والقدرة على أن يُفهم، وقد يُنظر إلى سوء النطق على أنه عدم احترام. |

| الحروف (هانزي) | نظام كتابة لوغوغرافية يتطلب حفظ آلاف الحروف الفريدة، لكل منها معانٍ ونطق مميز. | عبء حفظ كبير، وبطء في القراءة، وتحديات في التمييز بين المتجانسات. |

| القواعد النحوية | قواعد وأنماط فريدة تختلف عن اللغات الغربية، بما في ذلك استخدام الجسيمات وترتيب الكلمات. | ارتباك مبدئي، وهياكل متقدمة دقيقة يصعب إتقانها، مما يؤدي إلى جمل غير طبيعية. |

| السياق الثقافي | تحديات غير لغوية مثل ميل الناطقين الأصليين إلى التحول إلى الإنجليزية، وتوقعات ثقافية معينة. | احتكاك اجتماعي، وشعور بعدم الكفاءة، وعدم القدرة على الاندماج الكامل في التفاعلات. |

إن صعوبات تعلم اللغة الصينية تتجاوز القواعد النحوية والمفردات لتشمل الطبيعة النغمية، وتعقيد الحروف، والفروق الدقيقة الثقافية المتأصلة في التواصل. وهذا يجعلها لغة صعبة بشكل فريد لغير الناطقين بها. تسلط المقتطفات الضوء باستمرار على النغمات والحروف والقواعد النحوية كعقبات رئيسية. مفهوم “سوء نطق الاسم… يمكن اعتباره عدم احترام” و”الاحتكاك الإضافي” الناتج عن الافتراض بعدم الفهم يكشف عن الأبعاد الثقافية والاجتماعية للكفاءة اللغوية. وهذا يؤكد أن التحدي ليس معرفياً فحسب، بل هو أيضاً شخصي وثقافي عميق، مما يؤثر على التفاعلات الاجتماعية.

بينما تنجح معاهد كونفوشيوس في نشر اللغة والثقافة الصينية عالمياً وتعزيز التبادل الأكاديمي ، فإنها تواجه أيضاً تدقيقاً كبيراً واتهامات بأنها أدوات للتأثير السياسي، مما قد يقوض أهدافها المعلنة في الدبلوماسية الثقافية. إن الإشارة الصريحة إلى “القوة الناعمة” و”الدبلوماسية الثقافية” جنباً إلى جنب مع اتهامات التأثير السياسي والإدارة الحكومية المباشرة تقدم تناقضاً واضحاً. وهذا يتعمق في التوتر الاستراتيجي والارتدادات المحتملة لجهود الصين في الترويج اللغوي العالمي. وتشير المقارنة بمنظمات ثقافية غربية إلى أن الصين تتبنى نموذجاً معترفاً به ولكن يُنظر إليها على أنها تفعل ذلك بأجندة سياسية أكثر وضوحاً.

خاتمة

يُعد المشهد اللغوي الصيني تفاوضاً مستمراً بين القوى المركزية (ترويج البوتونغهوا) والقوى اللامركزية (اللهجات الإقليمية، لغة الإنترنت العامية، لغات الأقليات)، مما يعكس ديناميكيات اجتماعية وسياسية أوسع. وهذا يربط بين مواضيع من أقسام متعددة: دفع الدولة للبوتونغهوا ، ومرونة اللهجات الإقليمية ، والتحديات التي تواجهها لغات الأقليات ، والتطور العضوي للغة الإنترنت. ويُبرز جانب “التفاوض” أن السياسة اللغوية ليست طريقاً باتجاه واحد، بل هي عملية مستمرة ذات نتائج ومقاومات متنوعة.

تعكس جهود الصين لترويج لغتها عالمياً، إلى جانب المزايا الاقتصادية لتعلم الماندرين، نفوذها الدولي المتزايد ورغبتها في تشكيل الخطاب العالمي والعلاقات الاقتصادية. إن الارتباط بين إتقان الماندرين وفرص العمل والدور الاستراتيجي لمعاهد كونفوشيوس يربطان اللغة مباشرة بالطموحات الاقتصادية والجيوسياسية للصين. وهذا يشير إلى أن اللغة مؤشر رئيسي لدور الصين المتطور على الساحة العالمية.